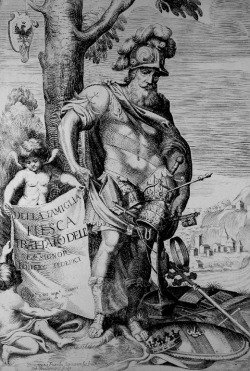

in primo piano...

2011

in dicembre, presso il Comune di Borgo Val di Taro, sarà presentato il volume in due tomi Gli Sforza e i poteri locali. Borgo Val di Taro, l'Appennino tosco-ligure-emiliano e la Lunigiana tra Sforza e Fieschi (1450-1495), esito del progetto di ricerca quinquennale dell'ISCL su Guerre e fazioni nell'Appennino tosco-ligure-emiliano in età sforzesca (in collaborazione con il Comune di Borgo Val di Taro e l'Associazione Ricerche Valtaresi "Antonio Emmanueli");

in autunno, presso l'Auditorium comunale di Alice Bel Colle (AL) si svolgerà il secondo appuntamento del progetto Storie del vino, giornate di studio sulla storia, l'arte, l'archeologia e la cultura della vite e del vino, dal titolo Il Monferrato medievale fra vite e vino. Nel corso della giornata di studio saranno presentati gli Atti del precedente incontro, svoltosi il 5 dicembre 2009, dal titolo Archeologia della vite e del vino;

in autunno, presso l'Auditorium comunale di Alice Bel Colle (AL) si svolgerà il secondo appuntamento del progetto Storie del vino, giornate di studio sulla storia, l'arte, l'archeologia e la cultura della vite e del vino, dal titolo Il Monferrato medievale fra vite e vino. Nel corso della giornata di studio saranno presentati gli Atti del precedente incontro, svoltosi il 5 dicembre 2009, dal titolo Archeologia della vite e del vino;

| depliant.pdf | |

| File Size: | 443 kb |

| File Type: | |

il 27 agosto p.v., in collaborazione con l'Associazione Culturale "Antonio Cesena" di Varese Ligure, con la Delegazione FAI di La Spezia e con la Sezione Lunense dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, presso la sala del castello Fieschi di Varese Ligure (g.c.), si svolgerà la giornata di studio Popolamento e incastellamento in Alta Val di Vara fra X e XV secolo: temi e problemi, relatori Barbara Bernabò (Dinamiche del popolamento in Alta Val di Vara: uno sguardo d'insieme), Daniele Calcagno (L'organizzazione del territorio in Alta Val di Vara), Marina Cavana (Incastellamento in Alta Val di Vara: un primo inquadramento), Renato Gianni Ridella (Armi da fuoco nelle rocche fliscane di Varese e di Monte Tanàno, 1469-1478). Presiederà la prof.ssa Colette Dufour Bozzo, emerita dell'Università di Genova;

fra settembre e ottobre, in Alta Val di Taro (data e sede da stabilirsi), si svolgerà la giornata di studio Organizzazione del territorio e poteri locali in Alta Val di Taro nel Medioevo, relatori Daniele Calcagno (Organizzazione territoriale in Alta Val di Taro e Alta Val Parma fra XI e XIII secolo), Barbara Bernabò (Organizzazione territoriale in Alta Val di Vara e Alta Val di Taro fra XI e XIII secolo), Marina Cavana (Emergenze medievali fra Alta Val di Vara, Alta Val di Taro e Alta Val Parma fra XII e XIII secolo), Stefano Dellepiane (I "de Valle Taro", consorteria e gruppo di pressione economica fra Genova e Piacenza, XII-XIII secolo). Coordinerà i lavori il prof. Romeo Pavoni, emerito dell'Università di Genova;

Fra giugno e luglio abbiamo subito un sistematico attacco al nostro sito da parte di hacker che ne hanno temporaneamente impedito la raggiungibilità. La situazione è stata tempestivamente ripristinata e vigileremo attentamente per il futuro;

l'11 marzo p.v., presso la Sala Dante di La Spezia, alle ore 16.00, si svolgerà l'incontro di studio Alle radici della Spezia: La pieve di Marinasco e la chiesa di San Martino il Vecchio, organizzata dalla locale sezione del FAI. Fra gli altri relatori vi parteciperanno alcuni membri dell'Istituto: Colette Dufour Bozzo, che presiederà l'incontro, Barbara Bernabò (Marinasco: le radici della storia spezzina), Marina Cavana (Santo Stefano di Marinasco e San Martino il Vecchio: una lettura architettonica), Daniele Calcagno (L'organizzazione pievana nei secoli XII-XIII);

fra settembre e ottobre, in Alta Val di Taro (data e sede da stabilirsi), si svolgerà la giornata di studio Organizzazione del territorio e poteri locali in Alta Val di Taro nel Medioevo, relatori Daniele Calcagno (Organizzazione territoriale in Alta Val di Taro e Alta Val Parma fra XI e XIII secolo), Barbara Bernabò (Organizzazione territoriale in Alta Val di Vara e Alta Val di Taro fra XI e XIII secolo), Marina Cavana (Emergenze medievali fra Alta Val di Vara, Alta Val di Taro e Alta Val Parma fra XII e XIII secolo), Stefano Dellepiane (I "de Valle Taro", consorteria e gruppo di pressione economica fra Genova e Piacenza, XII-XIII secolo). Coordinerà i lavori il prof. Romeo Pavoni, emerito dell'Università di Genova;

Fra giugno e luglio abbiamo subito un sistematico attacco al nostro sito da parte di hacker che ne hanno temporaneamente impedito la raggiungibilità. La situazione è stata tempestivamente ripristinata e vigileremo attentamente per il futuro;

l'11 marzo p.v., presso la Sala Dante di La Spezia, alle ore 16.00, si svolgerà l'incontro di studio Alle radici della Spezia: La pieve di Marinasco e la chiesa di San Martino il Vecchio, organizzata dalla locale sezione del FAI. Fra gli altri relatori vi parteciperanno alcuni membri dell'Istituto: Colette Dufour Bozzo, che presiederà l'incontro, Barbara Bernabò (Marinasco: le radici della storia spezzina), Marina Cavana (Santo Stefano di Marinasco e San Martino il Vecchio: una lettura architettonica), Daniele Calcagno (L'organizzazione pievana nei secoli XII-XIII);

2010

Il 28 dicembre p.v., presso la Sala del Consiglio del Comune di Lavagna (Palazzo Franzoni), si svolgerà una giornata di studio su Lavagna nel Cinquecento. Fra gli altri relatori vi parteciperanno alcuni membri dell'Istituto: Barbara Bernabò (Le fortune romane di una famiglia lavagnese del '500: i Ravenna), Daniele Calcagno (Consuetudini locali e Repubblica di Genova: le Leges municipales magnifice communitatis Lavanie) e Marina Cavana (Una dimora aristocratica: palazzo Bianchi a Lavagna).

Il 14 dicembre p.v., presso la Fondazione Garrone (Via San Luca, 2), a Genova, alle ore 17.00, Piero Ottone presenterà il volume Sentieri sacri sul Monte di Portofino (Silvana Editoriale, Milano, 2010), a cura di Colette Dufour Bozzo e Marina Cavana, a cui il nostro Istituto ha collaborato. Il 15 dicembre p.v., presso la Società Ligure di Storia Patria (Palazzo Ducale), sempre a Genova, alle ore 16.00, Daniele Calcagno e Marina Cavana lo ripresenteranno per i soci di Valore Liguria;

Il 14 dicembre p.v., presso la Fondazione Garrone (Via San Luca, 2), a Genova, alle ore 17.00, Piero Ottone presenterà il volume Sentieri sacri sul Monte di Portofino (Silvana Editoriale, Milano, 2010), a cura di Colette Dufour Bozzo e Marina Cavana, a cui il nostro Istituto ha collaborato. Il 15 dicembre p.v., presso la Società Ligure di Storia Patria (Palazzo Ducale), sempre a Genova, alle ore 16.00, Daniele Calcagno e Marina Cavana lo ripresenteranno per i soci di Valore Liguria;

Ripetuti attacchi alle attività scientifiche dell'Istituto

Da diverso tempo e da diverse direzioni sono compiuti ripetuti tentativi, più o meno velati, di appropriarsi delle campagne di ricerca o delle iniziative scientifiche dell'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna.

L'ultimo episodio risale al 14 novembre scorso, quando a Sorlana, frazione del Comune di Lavagna, è stato co-organizzato dalla stessa Amministrazione, in collaborazione con i Sestieri di Lavagna, un incontro del geometra «Andrea Conti, socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi», che ha presentato «la sua ricerca sulle origini dei conti di Lavagna, approvata dal prof. Gianluca Bottazzi, luminare di storia medievale, e dal principe Pallavicini: con lui arriveranno diversi sindaci di alcuni comuni parmensi (Berceto, Corniglio, Valmozzola) per futuri gemellaggi con la Liguria» (fonte: http://www.cittadigenova.com/Genova/Cultura-e-Spettacolo/Cucina-e-cultura-Domani-festa-medievale-32524.aspx).

E' noto alla comunità scientifica che questo Istituto, da più di un decennio, ha avviato una approfondita indagine, tuttora in corso, volta a determinare e precisare l'origine del clan dei conti di Lavagna. Il nostro direttore scientifico, peraltro, si è più volte soffermato sull'argomento con diversi saggi che qui solo in parte elenchiamo, in stretto ordine cronologico:

Lascia stupiti che l'Amministrazione e i Sestieri di Lavagna, che più volte hanno usufruito della collaborazione scientifica dell'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna e del suo direttore scientifico per l'organizzazione di convegni o manifestazioni (ricordiamo i convegni del 1994 e del 1999 oltre alla partecipazione di diversi membri dell'Istituto alla giornata commemorativa per il centenario del Ponte della Maddalena) abbiano patrocinato o co-organizzato una manifestazione in cui è stata presentata una "ricerca" palesemente "riecheggiante" (non volendo usare altri termini) uno dei temi scientifici più cari all'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna e al suo direttore scientifico, che peraltro ha pubblicato uno dei ricordati studi sull'origine dei conti di Lavagna proprio sull'organo ufficiale della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi (l'«Archivio Storico per le Province Parmensi»), della quale è anche membro, e di cui il patrocinatore e l'autore della "ricerca" non possono dichiararsi all'oscuro.

L'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna vigilerà attentamente sugli sviluppi di questa situazione, in previsione di adottare le decisioni che saranno ritenute più opportune a giudizio dei propri legali.

L'ultimo episodio risale al 14 novembre scorso, quando a Sorlana, frazione del Comune di Lavagna, è stato co-organizzato dalla stessa Amministrazione, in collaborazione con i Sestieri di Lavagna, un incontro del geometra «Andrea Conti, socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi», che ha presentato «la sua ricerca sulle origini dei conti di Lavagna, approvata dal prof. Gianluca Bottazzi, luminare di storia medievale, e dal principe Pallavicini: con lui arriveranno diversi sindaci di alcuni comuni parmensi (Berceto, Corniglio, Valmozzola) per futuri gemellaggi con la Liguria» (fonte: http://www.cittadigenova.com/Genova/Cultura-e-Spettacolo/Cucina-e-cultura-Domani-festa-medievale-32524.aspx).

E' noto alla comunità scientifica che questo Istituto, da più di un decennio, ha avviato una approfondita indagine, tuttora in corso, volta a determinare e precisare l'origine del clan dei conti di Lavagna. Il nostro direttore scientifico, peraltro, si è più volte soffermato sull'argomento con diversi saggi che qui solo in parte elenchiamo, in stretto ordine cronologico:

- I conti di Lavagna ed il controllo del territorio, in La montagna tosco-ligure-emiliana e le vie di commercio e pellegrinaggio: Borgo Val di Taro e i Fieschi, Atti del Convegno (Borgo Val di Taro, 6 giugno 1998), a cura di D. Calcagno, prefazione di G. Airaldi, Borgo Val di Taro 2002, pp. 33-64;

- Ianuenses facient iurare Lavaninis et Paxaninis et illis de Lagneto: alle origini del potere dei conti di Lavagna, in «Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense», n.s., LIV (2003), pp. 161-176;

- Silvam quoque que talibus concluditur terminis: alle origini del potere dei conti di Lavagna in val di Taro, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», s. IV, LV (2003), pp. 197-211;

- La memoria dei feudali. Una “genealogia memoriale” dei conti di Lavagna e la “spedizione” di Mezzànego, in Mezzànego in valle Sturla, a cura di B. Bernabò, Mezzànego 2008, pp. 163-182.

Lascia stupiti che l'Amministrazione e i Sestieri di Lavagna, che più volte hanno usufruito della collaborazione scientifica dell'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna e del suo direttore scientifico per l'organizzazione di convegni o manifestazioni (ricordiamo i convegni del 1994 e del 1999 oltre alla partecipazione di diversi membri dell'Istituto alla giornata commemorativa per il centenario del Ponte della Maddalena) abbiano patrocinato o co-organizzato una manifestazione in cui è stata presentata una "ricerca" palesemente "riecheggiante" (non volendo usare altri termini) uno dei temi scientifici più cari all'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna e al suo direttore scientifico, che peraltro ha pubblicato uno dei ricordati studi sull'origine dei conti di Lavagna proprio sull'organo ufficiale della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi (l'«Archivio Storico per le Province Parmensi»), della quale è anche membro, e di cui il patrocinatore e l'autore della "ricerca" non possono dichiararsi all'oscuro.

L'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna vigilerà attentamente sugli sviluppi di questa situazione, in previsione di adottare le decisioni che saranno ritenute più opportune a giudizio dei propri legali.

Addio al re delle creuze

da «Il Secolo XIX», 18 ottobre 2010, di Donata Bonometti (c)

Pietre disposte a suggerir cammino. Questa è stata la strada segnata da Tiziano Mannoni, l’archeologo e docente universitario morto ieri a 84 anni a Genova. È stato l’esponente più importante dello studio della cultura materiale e dell’archeologia del prodotto, instancabile scandaglio del territorio, ligure soprattutto, considerato da lui il più «grande accumulatore di azioni e trasformazioni dell’umanità». Tiziano Mannoni, presidente onorario dell’Istituto di Studi liguri e della Società degli archeologi medievisti italiani, portavoce dell’Iscum, Istituto della cultura materiale, prima dell’estate ci aveva a lungo intrattenuto sulla storia delle crêuze, o creuse, raccontando «il pregio di un sistema viario unico in Europa e forse, per la sua ampiezza e la sua complessità, unico al mondo». Si soffermava sul dettaglio dei «risseu, ciottoli allungati perpendicolari all’asse stradale per evitare l’erosione e molto adatti alla salita dei muli, mentre la pista in mattoni era costruita per il pedone che allora aveva calzari con suole molto sottili». Non risparmiava dure critiche per il degrado di un simile manufatto, massacrato dalle asfaltature. Per Mannoni il ciottolo oblungo, «perché è quello che l’acqua non scalza, prelevato dalle spiagge e non dalla pianura», era il particolare che fa la differenza. Dunque cultura materiale. Connessa con la cultura artistica e quindi esistenziale. La storia dei rapporti fra l’uomo e gli innumerevoli oggetti da lui prodotti. Le pietre di cui è fatta la culla di una civiltà. Le pietre come traccia per tutelarla: Mannoni, insieme a Ennio Poleggi e Andrea Buti, aveva mappato 2.300 corpi di edifici, lavoro non realizzato da altri in Italia, perché tutte le caratteristiche venissero riversate su un data-base a disposizione di chi ristrutturava o interveniva nel centro storico. Lavoro mai completato dal Comune e quindi perduto. Era il fondatore del Metodo dell’archeologia globale, la multidisciplinarità nello studio dei modelli di insediamento. Portava spesso l’esempio dello studio di una strada preindustriale ligure e ne elencava gli strumenti di indagine: «gli aspetti geografici, quelli geomorfologici, i problemi climatici e quelli politici, storici e amministrativi come le ostilità i pedaggi e le dogane, i mezzi di trasporto usati, i carri piuttosto che i cavalli o i muli... insomma l’archeologo perlustra passo passo la superficie del territorio e tutto ciò che su di esso è ancora costruito. Registra tutte le informazioni fisiche parlate e scritte, fa fare le opportune prospezioni e quando ne ha tratto un quadro generale abbastanza attendibile decide il minimo di scavi necessari per completare la storia oggettiva di quel territorio». Questo spirito Mannoni lo ha portato ovunque, soprattutto nella sua Liguria, per lui mai esplorata abbastanza: lo conosceva Ventimiglia, dove aveva studiato il “corpo” delle sue facciate verticali, lo aveva premiato la Val d’Aveto, con la cittadinanza onoraria per lo studio di riqualificazione dei borghi, scavi e scoperte nello spezzino, in Lunigiana, nel Finalese. Una delle sue ultime battaglie è stata la sopravvivenza dell’uliveto murato di via Romana della Castagna a Genova. Ecco uno stralcio della sua lettera aperta alle istituzioni, che ha il tono di una lezione universale: «Sarebbe molto grave che una unità storica ancora vivente come questa, forse l’unica situata in un ambiente già di per se stesso storico e importante, venisse devitalizzata e smembrata per creare le ennesime finzioni incomprensibili con qualche parte fossilizzata e qualche altra rivitalizzata per altre funzioni, altre immagini, altre realtà. Importante è invece studiare attentamente come rendere visibili i saper fare in essa accumulati, e ancora esistenti, senza alterarne il suo stato vitale e la sua vera immagine ambientale e paesistica. Distruggerla, o falsificarla, distruggendone l’insieme vitale, sarebbe come bruciare l’unico libro rimasto di un autore antico».

http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2010/10/18/AMSqeu9D-addio_delle_creuze.shtml

Il 17 ottobre p.v., dalle ore 16.00, nella sala del Castello Malaspina-Fieschi-Doria di Calice al Cornoviglio (SP), in collaborazione con l'Istituto Italiano dei Castelli - Sezione ligure e con l'Associazione Culturale "Davide Beghé", e con il patrocinio della famiglia Thellung de Courtelary, discendenti dei Fieschi, e della Sezione Lunense dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, si svolgerà una giornata di studio, in occasione dei cinquecento anni dalla morte di Gian Luigi Fieschi Il Vecchio, signore di Calice fra XV e XVI secolo, dal titolo Calice nel Quattrocento tra Fieschi, Campofregoso e Sforza. Organizzazione periferica dello stato sforzesco, II, relatori: Barbara Bernabò (Calice e Madrignano nel Quattrocento: dai Malaspina ai Fieschi), Riccardo Barotti (Sùvero nel Quattrocento), Daniele Calcagno (Calice, Madrignano e Sùvero nel sistema amministrativo sforzesco), Marina Cavana (Calice e Madrignano nel sistema fortificato sforzesco);

La morte di Sforza Maria Sforza a Varese (29 luglio 1479): ristabiliamo la verità storica

Di recente, sedicenti storici e una certa stampa scandalistica hanno diffuso, accreditandola come verità assoluta, la notizia che la morte di Sforza Maria Sforza duca di Bari – avvenuta nel luglio del 1479 a Varese (Ligure) – fu data dal veleno. Secondo questa versione dei fatti, la circostanza avrebbe cambiato il corso della storia, poiché la scomparsa repentina di Sforza Maria Sforza avrebbe spianato al fratello Ludovico, detto “il Moro”, la strada verso il potere. E’ quindi il caso di fare chiarezza sulla vicenda, richiamando certi “storici” alla ricerca e allo studio rigoroso delle fonti, evitando il fastidioso dilettantismo e la ricerca di titoli giornalistici ad effetto. A questo proposito ci permettiamo di fare alcune brevi osservazioni in merito a quanto erroneamente affermato. La tesi del “mistero” è fondata in buona parte sul fatto che non esisterebbe documentazione in merito agli accadimenti del luglio 1479 a Varese (Ligure). In particolare – si afferma – mancherebbe il dispaccio che annuncia la morte dello Sforza. L’affermazione è assolutamente falsa e denota l’assoluta carenza della ricerca storica: il dispaccio esiste eccome, è stato più volte edito a partire dal 1815 e da ultimo nel 1997 (http://istitutodistudisuicontidilavagna.weebly.com/uploads/3/8/9/8/3898449/07_-_barbara_bernab.pdf). In tale dispaccio il Del Conte, governatore dell’esercito ducale (dunque persona fedele alla signoria e presente sul campo) spiega chiaramente alla reggenza l'accaduto, nonché i sintomi e la causa della morte di Sforza Maria Sforza. Causa oggi confermata anche da una relazione anatomo-patologica, che sulla base del testo ha ricondotto il decesso ad una “polmonite pneumococcica in soggetto iperergico”. Peraltro già nel 1997 Barbara Bernabò (1) attribuiva la morte dello Sforza ad una malattia polmonare (“La malattia del Duca sembra essere di natura polmonare, dal momento che le fonti parlano di soffocamento per catarro”). La tesi della morte data dal veleno nasce dall’interpretazione parziale di quanto scrisse Bernardino Corio (2) nel 1503, che riferì ipotesi di terzi: “Sforza, duca di Barri, in Varexo, loco dil Genovese, passò a altra vita. La causa fu dicta essere stata per veneno, et altri disseno essere proceduta per la incredibile grasseza”. Il cronista varesino Antonio Cesena (3) crede invece all’ipotesi dell’eccessiva grassezza: “il povero Duca... amalandosi d’una grave malattia come quello ch’era d’anni sessanta grasso e corpulento, in poco spatio di tempo morì”. Il testo del dispaccio chiarisce una volta per tutte la vicenda, raccontando per filo e per segno quanto il catarro affliggesse Sforza Maria Sforza, fino a portarlo ad un repentino peggioramento delle condizioni e alla morte. Ora, su tutto si può favoleggiare, ma la storia si fa sui documenti e nel nostro caso il documento esiste, è più volte edito e racconta fatti ben chiari. Solitamente gli storici analizzano tutte le fonti, riportano le diverse versioni e infine tirano una conclusione personale, suffragata da una serie di prove. Quella del veleno è solo una delle ipotesi e – secondo i nostri sagaci “storici fai da te” - sarebbe suffragata dal "silenzio dei documenti" (!).

Il presunto “silenzio dei documenti milanesi”

Come si è detto, la tesi del “mistero” si fonderebbe sulla mancanza di documenti sforzeschi inerenti l’argomento. Nulla di più falso: negli archivi milanesi sono migliaia i documenti che trattano del periodo e delle vicende della guerra di Varese (Ligure) del 1479. I nostri “storici del gossip” li hanno cercati e – soprattutto – sono in grado di cercarli, trovarli, leggerli e studiarli? Il supposto “silenzio dei documenti” li ha portati ad ignorare completamente aspetti fondamentali della vicenda, che avrebbero potuto essere approcciati soltanto con una semplice lettura più attenta della cronaca del Cesena. La pubblicazione che vedrà la luce entro l’anno, curata dall’ISCL, dall'Associazione Ricerche Valtaresi "Antonio Emmanueli" e dal Comune di Borgo Val di Taro, racconterà una volta per tutte la storia documentata delle vicende varesine del 1479, tacitando – si spera! – una volta per sempre sedicenti professionisti del mistero modello “Voyager” alla ricerca di titoloni scandalistici sui giornali, che abbassano notevolmente il livello del confronto scientifico, diffondendo oltretutto notizie non veritiere. Stupisce che vi sia chi presta loro orecchio, ma – si sa – in un paese di ciechi, beato chi ha un occhio! (C) Istituto di Studi sui Conti di Lavagna - ISCL

(1) B. Bernabò, I conti di Lavagna e l’alta Val di Vara, in I Fieschi tra Papato ed Impero, atti del Convegno (Lavagna, 18 dicembre 1994), a cura di D. Calcagno, Lavagna 1997.

(2) B. Corio, Storia di Milano, II, a cura di A. Morisi Guerra, Torino 1978, p. 1422.

(3) A. Cesena, Relatione dell’origine et successi delle terra di Varese, “Studi e documenti di Lunigiana”, V, La Spezia 1982, p. 62.

Il 21 agosto p.v., dalle ore 15.30, nella sala del Castello Fieschi di Varese Ligure (SP), in collaborazione con l'Accademia dei cultori di Storia locale e l'Istituto Italiano dei Castelli - Sezione ligure, con il patrocinio dei comuni di Borgo Val di Taro, Chiavari e Varese Ligure, della Società Economica di Chiavari e delle famiglie Landi di Chiavenna e Thellung de Courtelary, discendenti dei Landi e dei Fieschi, signori del borgo, si svolgerà una giornata di studio dal titolo Varese Ligure nel Quattrocento tra Fieschi, Landi e Sforza. Organizzazione periferica dello stato sforzesco, I: relatori Barbara Bernabò (Varese nel Quattrocento: i Fieschi e i Landi), Daniele Calcagno (Guerra e fazioni del Quattrocento varesino: dall’omicidio di Iacopone Fieschi alla morte di Sforza Maria Sforza), Marina Cavana (1469-1479, un decennio travagliato: note sulle strutture fortificate coinvolte negli scontri), Alessandro Taidelli Palmizi (Sforza Maria Sforza, duca di Bari nell'iconografia quattrocentesca: una possibile identificazione), Mario Traxino (Fieschi e Sforza: storia di un rapporto difficile);

| varese_nel_quattrocento_tra_fieschi_landi_e_sforza.pdf | |

| File Size: | 404 kb |

| File Type: | |

Il 16 aprile p.v., in occasione della XII Settimana della Cultura (16-25 aprile 2010) e nell'ambito dei progetti Palatia e Medioevo quotidiano, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 si sono tenute delle visite guidate a villa Centurione Musso Piantelli (Corso A. De Stefanis, 8, Genova); dalle ore 21.00 e fino alle ore 23.00, sempre a villa Centurione Musso Piantelli, è stato inoltre possibile partecipare a Medioevo a villa Piantelli: percorsi storico-didattici alla scoperta del Medioevo quotidiano a Genova e in Liguria. Tutte le iniziative, svolte in sinergia e collaborazione con il Gruppo Storico "I Gatteschi" di Genova e con il Circolo Culturale Ricreativo Villa Piantelli, erano a ingresso libero e gratuito;

Il 25 marzo p.v. è stato presentato, nell'ambito della Giornate di primavera del FAI, il primo fascicolo di una nuova guida tematica al Monte di Portofino, alla cui stesura l'Istituto ha collaborato, dal titolo Sul Monte di Portofino un passo dopo l'altro. Dal III secolo al III millennio, una gita in tre tappe, a cura di C. Dufour Bozzo e M. Cavana, Milano 2010